ガーデン便り

2024年6月4日 5月のガーデン便り 「花々の最も美しい季節の始まり」

5月のガーデン便りです。

6月に入りいよいよ夏の季節に入ってきました。5月から6月の梅雨入り前のこの時期は、ガーデンの花々が最も美しい時期といえるでしょう。借景の緑が色の濃さを増し、それぞれの花々が開花していく様は、まさに素晴らしいというしかありません。植物たちの喜びが、ひしひしと伝わってくるようです。ただし、まだまだ完成度の低いガーデンですので、全体を見渡すと、花の数は少なく、雑草は花々の美しさを遮るように繁茂しています。750坪のガーデンエリアを工事を行いながら1人で対応するのは、所詮、無理があります。とは言え、少しずつではありますが、前年よりもガーデン自体の質は上がってきています。とにかく、前に進めるしかありません。

では、さっそく5月上旬からの開花状況をお話ししたいと思います。

5月初め、ガーデンでひときわ目立つ白い花をつけるオオデマリ、結構背丈が大きくなりました。花数も圧倒されるほどです。白いモコモコとした花が枝にたわわに咲きます。この「テマリ」と名の付く花木は他にもいくつかあります。コデマリは一つ一つの花はかなり小さく、ユキヤナギに近い感じで花を付けます。よく、民家の庭先に植えられていますので、こちらの方がなじみがあるのではないですか。

5月後半になるとヤブデマリが咲き始めます。このヤブデマリ、美山の道の駅で売られていた背丈が10cmほどの小さな苗を買ってきて植えておいたものなのですが、いつの間にか、すでに私の背丈より大きくなっています。こちらの花は、ガクアジサイのような感じで花を付けます。

アメリカテマリシモツケは、葉の色が紫です。花はコデマリによく似ています。株が育ち、今年初めて花を付けました。

5月末にガマズミの花が咲きました。葉はヤブデマリによく似ていますが、花は小粒です。秋には赤い実をつけます。

キスゲ(ヘメロカリス)の仲間は、まずムサシノキスゲが真っ先に開花しました。ほぼ同じ時期に背丈の低いヒメカンゾウも開花しました。

5月後半からは、ニッコウキスゲが開花して、今、真っ盛りの状況です。ニッコウキスゲは背丈が高いですね。今年は暖冬だったため、このニッコウキスゲは葉が枯れずに越冬しました。なぜかはよくわかりません。キスゲの仲間は大半が冬は地上部は枯れて根っこだけで越冬するのですがね。6月からは、いろいろなヘメロカリスが咲き始めますので、これからのお楽しみです。

カリカンサスはロウバイの仲間です。ワインレッドの不思議な花を咲かせます。ホームセンターで見つけて植えたものですが、まだ、大きく成長はしていません。何とか毎年花を咲かせていますので、これからの成長に期待しましょう。

フランスギクはマーガレットに似た花をつける多年草です。ギザギザとした葉っぱを見れば、マーガレットとは全く違うことがわかります。この花、繁殖力が旺盛で、京北の道路わきや田んぼのあぜでよく咲いています。ブナの森ガーデンに咲くフランスギクは、京北の川の土手から採取した苗が、ガーデン内で増えたものです。5月初めから6月初旬まで咲き続けますので、ガーデンの春の花としては見栄えが良く、使い勝手の良い花ですね。

黄色の花をつけるセンダイハギは4月下旬から咲き始め、5月中旬に花は終了します。5月下旬からはムラサキセンダイハギが開花し、今現在も咲いています。黄色のセンダイハギとは植物分類上、別属とのことです。花はルピナスによく似ています。

モッコウバラをアーチ状にしてトンネルのようになったのですが、今年はまだ花つきが悪いですね。京都市内の各所の民家の庭先で見るモッコウバラはぎっしりと花をつけています。来年に期待ですね。

エントランスゾーンに植えたニセアカシアの木、今年は昨年よりも花の数が増えました。去年、シカに幹の皮を一部はがされてしまいましたので、今は防護ネットを幹に巻いています。これにより、シカは幹の皮を食べることができなくなりました。

ハクロニシキはヤナギの一種です。北海道の「風のガーデン」に点在するように植え付けられていたものが、大変美しかったので、苗を購入して植えたものです。今は当ガーデンのあちこちで、春の白い葉っぱをそよがせています。ガーデンの彩りとして、大変役立っています。

ジギタリス、デルフィニウム、キンギョソウ、オルレア、バーバスカムは、ガーデンの春の花としては重要で欠くことのできない花ですね。

バラは、相変わらず手入れが行き届いていません。ですので、なかなか、きれいな花をたくさんつけるというところまでは至っていません。その中で、ストロベリーアイスは毎年、よく花をつけてくれます。

ラベンダーには、大きく分けてイングリッシュラベンダーとフレンチラベンダーの2つの種類があります。当ガーデンではフレンチラベンダーの方がよく育っています。今年も花をつけてくれました。イングリッシュラベンダーの大株、かみさんが家のベランダで育てていたものを、ガーデンに植えこみました。果たして夏を越せるかどうかですね。様子を見守ります。

アリウムギガンチウムは、水やりを欠かさずに、さらに多肥にしないと、葉っぱが枯れてしまいます。今年はというと、昨年の反省をもとに連作障害を避けるため、前年とは異なる場所に植え付け、本日現在、紫色のボールのような花を風に揺らしています。

その他、ニオイツツジ、シャクヤク、ヒペリカム、ベニウツギ、カルミナ、京カノコ、アメリカフジ、カンパニュラメディウムなどが開花、もしくは開花中です。

5月23日(木)に、かみさんと一緒に、米原のローザンベリー多和田を訪れました。ローザンベリー多和田のバラの時期の入園料は2200円です。この値段に最初は驚きました。日本全国のガーデンの入園料で、この金額は最も高い方であると思います。ちなみに日本で最初のイングリッシュガーデンである長野蓼科のバラクライングリッシュガーデンのフラワーショーハイシーズン料金は1600円。私が良く行く長野大町のラカスタナチュラルヒーリングガーデンは1100円、北海道旭川の上野ファームは1000円、富良野の風のガーデンも1000円です。

入園料は各ガーデンがその固定費を維持するために設定するものです。ある程度の収益がなければ、ガーデンは維持できません。ガーデンの花々がきれいに咲き乱れることができるのは、その裏方さんであるガーデナーたちの努力のたまものなのです。ですので、ガーデンにみなさんが行ったとき、ちょっと高いとか思われることもあるとは思いますが、ガーデンで働く人々へのお礼として入園料を支払ってはどうでしょうか。そう思えば、自分の支払った入園料で、そのガーデンが維持されることになりますので、また、いつか来ようという気になってくると思いませんか。

ローザンベリー多和田は、ガーデンの他、ひつじのショーンなどの版権ものの展示、園内ミニ鉄道の運行、ひつじの放牧などを行っていることもあり、固定費が増加しているものと思われます。2200円を高いと思うか、適切と思うかですが、見事に手入れされたバラを見たら、私は来てよかったと思いました。バラはあちこちで美しく咲き乱れていました。さすがですね。バラのシーズンであれば、2200円の価値はあると思ったしだいです。

6月1日(木)、かみさんにブナの森ガーデンへ来てもらいました。かみさんが種まきしたコスモスの苗を植え付けるためです。かみさんが来たのは久しぶりです。かみさんが育てたヴィオラが、ガーデンの斜面できれいに咲いているのを見てもらい、満足しているみたいでした。

この斜面だけでヴィオラの数は24株×10トレイ=240株を使用しています。それ以外の場所にも植え付けましたので合計360株ぐらいの苗を家のベランダで育てたことになります。あらためてかみさんの努力には感謝したいと思います。花のない3月に花をつけるヴィオラはガーデンには欠かせない存在になっています。

本日12時00分の気温は19.3℃、天気は曇りです。午前中は小雨がぱらついていました。午後からは、冬の間、箱詰め保管していたダリアの球根を植え付けます。ほったらかしになっており本来はもっとはやく植え付けるべきですが、全く時間が取れませんでした。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2024年5月5日 4月のガーデン便り「ミズバショウとツツジ」

4月のガーデン便りです。

本日は5月5日、こどもの日です。この3日間はかなり気温が上がってきました。昨日京都市内では最高気温が30℃を超えました。ここ京北ではそこまでは上がっていませんが、それでも27.6℃を記録しています。これだけ気温が上がってくると、雑草の勢いが止まりません。

歩道の草刈りをしても、2週間もすれば草ぼうぼう。花を植えてあるところは手作業でしか草の除去はできませんので、ガーデンは草が生え放題、1人ではとても除草は間に合いませんので、もう、あきらめています。写真を撮る時だけ、その周辺の草取りをするようにしています。ただし、あまりに雑草が茂ってしまうと、宿根草がダメージを受け、下手をすると枯れてしまいますので、そこは日々の見回りの中で、適宜除草を行う必要があります。

4月6日、ガーデンから1kmほど南丹市に入ったところにある、「あたご山野草苑」の久世和義さんが、午前中、ふいにガーデンを訪れました。私がガーデン建物の南側の様子を見て回っているのを見つけて、軽トラをガーデン横の林道に乗り入れてきたのです。せっかく来園されたので、ガーデンを案内しました。

第一印象として「日当たりのよいガーデンですね」とのことです。山野草苑は山の斜面のスギ、ヒノキの植林はそのまま残し、あえて日陰の環境で山野草を育てています。当ガーデンと全く違う環境ですので、そのように感じられたのでしょう。私はまだ山野草苑には行ったことがありませんので、ササユリが咲く頃、一度訪問したいと思っています。

久世さんがサクラソウの咲いているのを見ていた時、私がサクラソウはそのままでは冬を越すことができない旨の話をしました。すると、久世さんいわく、クリンソウなら冬越しは大丈夫、とのこと。さらにサクラソウより湿地を好むとの話でした。私は、なるほどと思いました。クリンソウはサクラソウ科の植物です。花もサクラソウとよく似ています。ただし、花数は大変少なく、サクラソウのように花のボリュームを楽しむというわけにはいきません。はやり山野草ですので、花の美しさをじっくりと鑑賞するのがよさそうです。

私はもう一つ忘れていたことを思い出しました。クリンソウの苗を昨年、道の駅で購入し、植え付けをしていたのです。このクリンソウの苗、実は以前お話ししたSK先生が栽培した苗なのです。すぐに植え付けている場所を確認しました。雑草をかき分けると、クリンソウが生きていました。無事に冬越ししたのです。ただし、植え付けた場所は湿地ではありません。ある程度の乾燥は耐えたみたいですね。道の駅では今年もSK先生のクリンソウが販売されていましたので、追加購入して同じ場所に植え付けました。乾燥には注意しなければなりません。4月の終わり、クリンソウは開花しました。

ミズバショウのお話をしましょう。今年のミズバショウは8株で開花を確認できました。4月上旬より開花が始まりました。花は1番花より2番花以降の方がきれいですね。花が次々と咲くと同時に、葉っぱがどんどん大きくなっていきます。4月下旬に入ると花はほぼ終わり、葉っぱがさらに大きくなっていきました。種から増えたミズバショウは、開花株の周辺に植え替えています。まだまだ葉は小さく、開花までには時間がかかりますが、この苗たちは、純粋な京都産のミズバショウです。さらに数を増やして、ミズバショウのエリアを拡大したいと考えています。

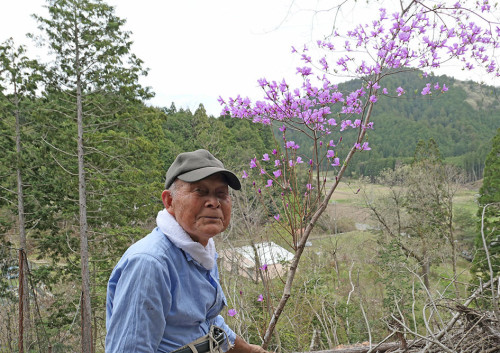

4月20、21日に父が浜松からやって来ました。ミズバショウはまだ咲いていましたので、それを見て大変喜んでいました。今年92歳の父ですが、背骨がだいぶ曲がってきました。けれどもまだまだ歩けます。山のエリアにも登っていき、頂にあるミツバツツジに対面することができました。翌日曜日には、別の場所にあるミツバツツジの群落も山道を歩いて見に行くことができました。京都にいつまで来れるかはわかりませんが、ガーデンをもっと楽しんでもらいたいと思っています。

その他の花の4月の開花状況です。

ヴィオラは、かみさんが自宅のベランダで育てたものを植え付けました。3月~5月まで咲き続けますので、ガーデンの彩りに大変役立ちます。

ガーデンのブナは4月下旬に芽吹きました。山のエリアに植樹したブナも、同時期に芽吹きました。

ツツジはこの時期次々に開花します。いろいろな種類を楽しめます。

5月4日(土)Uさんとご主人のKさんが、はるばる群馬からガーデンにやって来ました。事前にメールをいただき、京北におじいさんの家(今はだれも住んでいない)があり、京北で何かできることはないかと思っていたところ、グーグルマップから家のすぐそばに私のガーデンがあることを知り、問い合わせしてきたのです。

11時頃、お二人が歩いてやって来ました。私はメールからは、60代の方かな、と想像していたのですが、会ってびっくり、30歳ぐらいの若い人たちでした。ガーデンエリアと山のエリアを案内した後、いろいろとお話しをしました。お二人とも、地図関係の仕事をしており、特にUさんは、自分で起業したとのことで、京都育ちですが今は群馬に住んでいるとのお話でした。里山に囲まれた田園風景がとても好きで、京北町の魅力も発信しながら、もう少し活気のある町になってほしいなと思っていたところ、私のホームページを見て、話を聞きたいと思ったそうです。私はガーデンの事業展開の話をし、荒れた山を何とかしていきたいと思っていることもお話ししました。

また、ご主人のKさんは、今、北海道に単身赴任されているとのことでしたので、それでしたら、ぜひ、旭川の上野ファームを見に行ってください、富良野の風のガーデンも良いですよ、と、北海道ガーデンを宣伝しておきました。

ガーデン事業は、田舎の活性化には、最適な事業形態だと私は思っています。ブナの森ガーデンが京北の活性化につながるよう、事業化を進めていきたいと考えています。お二人とは、せっかくのご縁です。いつか何かの仕事ができそうだと感じました。Uさんのような若い人たちが、過疎地域の活性化に少しでも興味を持っていただけるのなら、ガーデンにいつでも来ていただければよいと思います。ガーデンを見ていただき、田舎をどうすべきか、いっしょになって考えていきたいと思います。

本日12時00分の気温は24.4℃、天気は晴れです。かなり気温が上がってきました。午後からは、植え残していたユリの球根を植え付けします。本来は3月までに植え付けないといけないのですが、全く時間が取れませんでした。 球根はまだ、生きています。ダメもとで植えてみます。

建物の窓からは、北側借景の樹木に巻き付いたヤマフジが、花を咲かせているのが見えます。フジが咲くと、もうじき夏がやって来ます。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2024年4月6日 3月のガーデン便り「サクラソウ」

3月のガーデン便りです。

日本列島の北海道、東北、信州などの寒い地方を除いて、お花見真っ盛りとなってきました。今年のサクラは、一転、開花が遅くなりましたね。確かに、ここ京北では3月は寒い日々が続き、雪も降りました。一番遅い積雪は3月21日、この時は積雪3cm、昼には溶けてしまいましたが、ここまで遅い積雪はあまり記憶にありません。ただ、このところ、かなり気温が上昇してきましたので、サクラも一気に開花し始めています。

京都市内の桜の名所は、今、ちょうど満開です。この土日が、お花見のピークでしょう。どこも人だらけです。日本人は桜が好きですね。さらに輪をかけてインバウンドが大勢来ていますので、今日は祇園白川~八坂~清水あたりはすごいことになっていると思います。

さて、ガーデンのサクラはというと、真っ先に咲いたのは、やはり河津ザクラでした。苗を植えてから4年は経過していますので、背丈も3mぐらいになり、今年は良く咲いています。

次に咲くのは緋寒桜系のフジザクラ、オトメザクラです。エントランスゾーンのソメイヨシノの古木は、本日、開花し始めました。山のエリアのヤマザクラは、まだ苗が小さく、花をつけるまでには2年以上かかるでしょう。ガーデン北側に植えた、キンキマメザクラは、今年初めて花を付けました。ガーデンにはいろいろな種類のサクラの苗木を植えましたので、2~3年したら、結構、楽しめるのではないかと思います。

少し時間を戻します。3月上旬、ウメが開花し始めました。白と桃の各1本のしだれ梅と紅梅が1本、計3本のウメが良く花をつけるようになりました。

ウメは、和風の庭園っぽくなりますが、私は、花がきれいであれば、特にこだわりはありません。ウメが咲き、その根元にはスイセンが咲いています。その隣にはまだ咲いていませんがチューリップがだいぶ大きくなってきています。これも、一つの風景であると思います。要は、お客様が来園されたとき、その季節の花を楽しむことができればよいのです。

まだ、私一人でレイアウトをし、植え付けを行い花を咲かせていますので、かなりおおざっぱで粗削りです。雑草も次々に生えてくるので、除草が全く追いついていません。まあ、1年後ガーデンオープンに漕ぎつけることができれば、いっしょに働く若いガーデナーとせっせとガーデンのブラッシュアップをやっていることでしょう。そんなことを想像しながら、日々の作業に励むのも、また楽しからずや、です。

先々月のガーデン便りでお話しした紅色のサザンカですが、ホームセンターで半額になっていたベニサザンカを見つけましたので、さっそく購入してガーデンに植え付けました。ちょうどつぼみが残っており、植えたその週には花が開花しました。ホームセンターで長い間、売れ残っていたこのサザンカ、少し葉の色が悪くなっていましたが、きっと、このガーデンで見事に成長してくれると思っています。

3月は、植え替えの適期です。コニファーのブルーアイスが成長して、密になり過ぎてきましたので、4本を移植しました。いずれも2mを越える背丈となっています。うち、2本を建物南側のエントランスゾーンに移植しました。エントランスゾーンには防獣フェンスはありませんので、鹿が自由に行き来します。ブルーアイスは比較的匂いの強いコニファーですので、鹿は多分食べないだろうと予測し移植したのですが、やはり、鹿は全く見向きもしません。ちなみに、鹿はほぼ毎晩、この付近をうろちょろしています。作戦は成功しました。私はこのブルーアイスの匂いが好きです。みなさんもぜひガーデンに来たら、このブルーアイスの匂いをかいでみてください。

サクラソウは、春の花としては私の大好きな花です。何とかガーデンで育てられないものかといろいろと苗の越冬を試したのですが、結論、京北では越冬はできませんでした。温室が必要です。京都市内の私の自宅では、秋にこぼれ種から芽生えた苗をかみさんがベランダでせっせと育てて、3月にはたくさんのピンクと白の花を咲かせています。やはり、京北との気温差が3℃あることが原因と思われます。かみさんの苗を3月になってから、ガーデンに移植したのですが、1回目の植え付け直後、寒波が来て積雪3cmとなりましたので、サクラソウは大きなダメージを受けてしまいました。枯れずにはいますが、回復には時間がかかるでしょう。3月末にもう一度、別のサクラソウの苗を持ってきて植え付けましたが、こちらは、問題はありませんでした。

サクラソウの植え付けには、積雪があるかどうかを天気予報でよく確認して行わなければなりません。それともう一つ、サクラソウは湿地を好みますので、ガーデンで最も水はけの悪い場所に植え付けています。乾燥する場所では育ちません。理想は、植え付けた場所で花を咲かせ種を落とし、翌春にはまた花を咲かせるというのが良いのでしょうが、人手をかけて苗を育て、植え付けのタイミングを見計らって移植し花を咲かせるというスタイルも有りなのでしょうね。これも一つのノウハウです。

春真っ先にガーデンに登場したネコヤナギのモフモフ。このモフモフとした花穂(かすい)の表面に黄色の花粉が見えてきましたので、やがて花穂は枯れて落下し、ネコヤナギのモフモフの季節は終了しました。

ミズバショウの花芽が大きくなってきました。間もなく開花です。今年は8株の開花となりそうです。4月のガーデンの目玉となる植物ですので、大事に育てていきたいと思います。

その他の開花の状況は、以下の通りです。

本日12時00分の気温は17.1℃、天気は晴れです。かなり気温が上がってきました。

午前中ガーデンでは、ウグイスが盛んに鳴いていました。ホーホケキョは、心地よいBGMです。昼からは、かみさんが自宅のベランダで育てたサクラソウとビオラの植え付けを行います。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2024年3月3日 2月のガーデン便り「春の気配」

2月のガーデン便りです。

本日はひな祭りの3月3日、このところ真冬に逆戻りの天候が続いています。昨日の京北は一日中、雪が降ったりやんだり。ガーデンは最高気温が3℃、夕方4時には、1℃まで下がってきました。大変寒く、外の作業はつらいものがあります。作業の遅れを寒さのせい、天候のせいに、またしてもしてしまいます。

今朝は氷点下まで冷え込みましたが、日中は昨日より気温が上がりそうです。

しかしながら、春はすぐそこまで来ています。早春のガーデンで、真っ先に咲く花は、ロウバイです。満月ロウバイは、花の中心に紫褐色の輪が入るため「満月」の名が付けられたとのこと。最近は紫褐色の輪がなくても、丸弁で色の濃いものを「満月」として販売しているようで、ガーデンにあるロウバイもこの後者の方の品種みたいですね。

まだ、木は小さいのですが、昨年よりも花数が増えました。ロウバイはロウバイ科の植物です。蝋細工のように光沢があり、そのため蝋梅と書いて、ロウバイと呼ばれます。花は黄色、気品のある香りの花をつけます。寒くても花の香りで、心がさわやかになる花木です。

枝が折れやすいとのことで、ガーデンの満月ロウバイも、下の枝が折れてしまいましたので、剪定して、机に水を入れたビンを置いてかざりました。何とも良い香りが漂ってきます。

2番目に咲く花はリュウキンカです。リュウキンカは、雪解けとともに芽吹き始めるため「春の訪れを知らせる花」としても有名だそうです。湿地を好む、このリュウキンカは、3月〜4月にかけて次々と黄色の花を咲かせます。直径は3cmほど、地面の低い位置、高さは15cm~20cmほどで咲く花です。花後に金平糖のような見た目のかわいらしい種子をつけるのが特徴で、キンポウゲ科の特徴を顕著に表していますね。

開花期が終わり、夏が近づくと地上部の茎や葉が黄色く枯れてしまい、根だけで休眠期に入ります。私はこの休眠の現象を初めて見たとき、株が枯れてしまったものと勘違いしてしまいました。この状態で真夏を乗り切り、冬になると葉っぱが地上に芽吹きはじめ、雪が降り積もろうが、全く問題ありません。大変丈夫な植物ですね。

ネコヤナギは早春にモフモフとした花穂(かすい)を付けます。挿し木でよく増えるので、増やしたネコヤナギをガーデンのあちこちに植えました。今年も、モフモフが春を告げるかの如く、各枝にモコモコと開きました。

フキノトウは、フキの花です。以前、私の実家の庭にあったフキの根の一部を掘り取って、ガーデンに植えたものですが、地下茎が伸びてよく増えます。そういえば長野大町のラカスタ・ナチュラルヒーリングガーデンにも、あちこちにフキが植えられていました。

山菜として食用にするフキノトウは、結構にがいのですが、このにがさが良いという人も多いでしょう。写真のフキノトウは、すでに花が出てきてしまっていますので、ちょっと収穫には遅すぎます。

2月13日、山主のYさんが、愛犬のかんちゃんを連れて、夕方ガーデンにやってきました。1月のガーデン便りで、私が「ササユリの球根を14粒」いただいた、と書いたものですから、Yさんは「これはいかん」と思ったのでしょう。追加でササユリの球根を、どかっと、まとめて持ってきてくれました。ありがたく拝受し、さっそく、植え付けを行いました。

ササユリは気品に満ちた白色の花を咲かせ、日本特産の代表的なユリです。山や森林によく自生しています。中部地方以西の本州、四国及び九州に分布するユリ科の多年草だそうです。東日本を代表するユリがヤマユリなら、ササユリは西日本を代表するユリであり、葉の幅が極端に狭く、ササのように見えることからササユリと名付けられたとのことです。

ササユリの植え付けには肥料はやらないほうが良いと聞きましたので、山のエリアに行って、土壌の表層に堆積しているピートモスのような土壌を採取し、それを植え付け場所にすき込みました。計測してはいませんが、弱酸性の土壌となっていると思います。ササユリに適した土壌環境に整え、球根を植え付けました。ガーデン内の半日蔭の場所に3か所、山のエリアで1カ所、合計4カ所、100球ほどの球根を植え付けています。写真のように球根はまだ小さく、花が咲くまでには3年以上かかると思います。大切に見守っていきたいと思います。

さて、ガーデンの改良工事の状況ですが、まず、一本目の暗渠(あんきょ)工事を行っています。建物北側の北側ガーデンエリアとの段差部分に、昭和の工事でU字溝が設置され埋まっていたものを、以前、掘り起こしました。このU字溝は残念ながら排水路には使えない状態でしたので、ここにコルゲート管を埋め込み、建物東側の排水路に接続します。

コルゲート管の下には、ガーデンで掘り起こしたコンクリート片や瓦片を敷き詰め、高さ調整をしてあります。コルゲート管を敷設した後、その上にササなどの枝葉を重ねていきます。こうすることによって、泥がコルゲート管に入りにくくする効果があります。この上にさらに土を盛り、花壇とする予定です。まだまだ、労力がかかりますが、少しだけ前に進みました。

梅のつぼみがだいぶ膨らんできました。2、3日中には開花すると思います。春はすぐそこまで来ています。雑草も活発化してきています。忙しくなります。

本日12時00分の気温は5.7℃、天気は快晴です。少し気温が上がってきました。昼からは、コニファーのブルーアイスが成長して密集してきていましたので、そのうち1本を建物南側のエントランスゾーンに移植をしようと思っています。背丈は2.5mにもなっていますので、慎重に移植します。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2024年2月4日 1月のガーデン便り「大雪とブナの根開き」

1月のガーデン便りです。

1月はあっという間に終わってしまいました。年始早々の地震、そして飛行機事故と、一体全体、今年はどうなるのかなと、皆さんも不安の面持ちでの年明けであったと思います。

さて、ガーデンはというと、結構、雪が頻繁に降りましたので、1月中にやるべき仕事が終わりません。毎年のことですが、作業の遅れをついつい雪のせい、天候のせいにしてしまいます。

今年の雪の状況です。

1月8日月曜日に、京北で初積雪となりました。私は、この日には京北に来ておらず、翌日の昼頃、ガーデンの日陰で3cmの積雪がありました。あとで聞いた、山主のYさんの話によると10cmも積もらなかったそうです。ですので、初積雪は推定で7cmとしておきます。

その週の土曜日から雪が再び降り、翌日曜日の1月14日、朝の時点でガーデンの積雪は3cmでした。これが2回目の積雪です。さっそく、写真を撮りました。当日は気温が6℃まで上がりましたので、すぐに雪は解けてしまいました。  1月14日撮影 今年2回目の積雪

1月14日撮影 今年2回目の積雪

1月16日火曜日、昨晩より降り続いた雪は、朝、確認すると積雪4cm。これが3回目の積雪。この日は、気温が上がらず、雪が降り続いていたため、全く作業ができませんでした。

翌日以降は、気温が上昇、ただし、その週は雨にたたられ、やはり作業がほとんどできていません。

1月25日木曜日、前日から大雪となり、果たして、京北にたどり着けるか心配でしたが、道路は除雪されており何とかガーデンの林道入り口近くの道路わきに車を止め、そこからガーデンへ長靴を履いてラッセルしながら建物にたどり着きました。

ガーデンの積雪は40cm、久しぶりの大雪です。朝一の現状写真を撮ってから、さっそく林道の除雪にかかりました。翌日から、天気は暖かくなるとの予報でしたので、林道の入り口5mほどを除雪するだけにとどめました。この作業に40分かかりました。除雪した範囲に車を移動させ、作業はひとまず終了。私の車が林道をふさぐ形になりましたが、このような日には、林道を入ってくる車はほかにありませんので、問題なしです。当日の雪の写真をいろいろ撮りましたので、ご覧ください。

25日の40cmの雪は、1月28日、日曜日になってもまだ10cm残っていました。これでは、仕事になりませんので、チューリップの球根を植える予定の場所3か所ほどの雪をスコップで取り除き、翌週の作業に備えることとしました。

雪の状況をずらずらと書きましたが、作業が進んでいないことに対する言い訳ですね。結局のところ1月中に植え付けできたチューリップは、クィーンオブナイト、ピンク、ダブルの3種、合計200球(くず球も含む)ぐらいでしょうか。まだもう1品種残っていますし、アリウムギガンチウム、ユリはまだこれからです。急がなければなりません。

山主のYさんは、愛犬のかんちゃんを連れて、よく散歩しています。たまにガーデンに立ち寄る時があり、立ち話をします。1月11日にガーデンに来られた時、話はYさんが行っているササユリの培養栽培事業の話になりました。商売としては人件費をペイできるほどには至っていないとか、ミツバチによるハチミツ採取の方がおもしろいとか。その中で処分するササユリの球根があるというので、それを少し分けていただくことになりました。

2月1日、さっそく、Yさんがササユリの球根を14粒(球根は1cm程度の小さなものですので、14球というよりは14粒と言った方がイメージとしては合致します)ほど、持ってきていただきました。今年、咲くものも含まれているとのことでしたので、大事に植え付けをしたいと思っています。植え付け場所は半日蔭が良いとのことですので、ガーデンエリアで1カ所、山のエリアで1カ所、場所を決めて植え付けを行います。3年ぐらいしたら、花をつけるでしょうか。楽しみです。

この1月から2月、京都市内で見られる花といえば、紅色のサザンカが、あちこちの民家の庭で咲いています。ガーデンにあるサザンカは12月半ばの寒波ですべて終わっています。品種が異なるのと、気温の条件差もあると思います。しかしながら、この時期、一つもガーデンに花がないのはさみしい限りです。紅色サザンカの苗を入手して、ガーデンに植えてみようと思います。品種が違うものを植え付けることによって、開花時期をずらし、花を楽しむ期間を長くするという手法の実践は、ガーデナーの仕事の一つですね。

山のエリアの雪の状態を見て回っていた時、あることに気が付きました。「ブナの根開き」と呼ばれる現象を、山のエリアで見つけたのです。この現象はブナの根本の雪だけが円形に解ける状態のことを言います。本来は、雪深い地域のブナ林で雪解けとなる春の時期に見られる現象です。なぜこのような状態が現れるのか、ネットで調べてみました。

ブナは他の木々よりもより多くの水分を吸い上げ、たくさんの栄養を取り込もうとする植物です。 取り込んだ水分と栄養でブナが活発になり、幹の温度を上昇させて、木の根元を中心に円形状に雪が解けるというのが一つの要因と思われます。また、当然ながら太陽光による熱も一つの要因でしょう。降り注ぐ太陽熱で幹やその周りの落ち葉が温められ、雪を解かしていくことも考えられます。水の吸い上げと太陽熱、この二つが「ブナの根開き」を生み出しているものと考えられます。 山のエリアに植え付けたブナの苗は、まだ3年目の小さな苗ですが、すでにブナの巨木が引き起こす根開きをコンパクトに再現していました。これにはびっくりです。ブナの苗が活発に活動している証拠ですね。春の芽吹きが楽しみです。

本日12時00分の気温は5.7℃、天気はくもりです。昼からは、まだ植え付けできていないチューリップメンフィスの球根植え付け作業を行います。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富