ガーデン便り

2022年5月5日 4月のガーデン便り「ミズバショウが咲いた」

4月のガーデン便りです。

4月は、驚きで始まりました。なんと、ミズバショウが咲いたのです。西側の山との境界は、チョロチョロと水が流れているのですが3年前の開墾スタート時、スギの倒木の根っこを重機で掘り取ってもらい、そこを小さな池にしました。水は常に供給される状態になりましたので、さっそくミズバショウの苗を植え付けたのですが、その年の6月にすぐにイノシシ(あるいはシカ)に食われてしまいました。

それでもあきらめずに、再度苗を調達して植え付けたところ、3年たって、初めて開花したのです。6株中4株が開花しました。開花の時期は京北では4月上旬となることがわかりました。

かつて私は父と長野の鬼無里(きなさ)のミズバショウ群落を見るため2018年5月に現地に行ってきました。鬼無里のミズバショウは尾瀬と並んで有名です。ちょうど天候にも恵まれ、残雪の残る中、素晴らしいミズバショウ大群落と雄大な風景を堪能しました。

今回父に電話して、ミズバショウが咲いたことを連絡すると、とても喜んでくれて、さっそく4月16~17日に京北にやってきました。父が来たときは、すでにミズバショウの花のピークは終わっていましたが、それでも、痕跡は残っていますので、たいそう驚いていました。

まさか、京都市内でミズバショウが育つとは私もあまり期待はしていなかったのですが、まさにワンダー、これは、ガーデンの大きな売りになります。私は、さっそく北海道からミズバショウの苗6株を取り寄せ、追加で植え付けを行いました。来年、開花株がもっと増えることを楽しみにしています。

ガーデンでは、もう一つ成果が出ました。昨年秋にまいたブナの種子が、発芽したのです。ただし残念だったのは1100粒まいたうち、発芽し順調に育っているのは46株のみ、発芽率は5%に届かない結果となりました。

以前の私の経験では、ブナの種子の発芽率は70%を超えていましたので、これには、少しがっかりしました。秋から春にかけての苗床の状態で、発芽率を落とす原因があったのかもしれません。あるいは不作の年に採取した種子であるため、しいなの選別は行いましたが、それ以外にも種子に要因があったのかもしれません。いずれにせよ、この苗を育てて、秋には、山に植え付けたいと思っています。ブナの種まきは、これからも毎年行っていきますので、改善できるところは改善していくつもりです。

さて、ガーデンの花々は、4月になるとあちこちで開花が始まります。ソメイヨシノが満開となったのは4月9日、ガーデンには桜並木をつくりましたので、まだ大きな木ではありませんが、少しずつ花をつけています。サクラの種類も10種ぐらいありますので、少しずつ開花の時期がずれます。年を刻むごとに、サクラは見ごたえを増すことでしょう。

あと、京北の山に自生するミツバツツジも大変きれいです。今回、吉田さんから借りた山林の中にも、ミツバツツジは咲いています。ミツバツツジをもっと増やしたいと思って調べてみましたら、挿し木は不可だそうで、種子を採取して種まきしなければならないようです。まず種の採取と種まきを今年やってみようと思います。時間がかかる作業ですが、10年後、ブナの木の傍らにミツバツツジが咲き乱れる景色を想像すると、ワクワクしてきます。

野菜や果物の植物を植えている区画では、今、ブロッコリーとセイヨウカラシナの菜の花が咲いています。ブロッコリーの花は、見たことがないと思いますので、写真を添付しました。アブラナより薄い黄色の花をつけます。ブロッコリーとして食べる部分が成長して花になります。

セイヨウカラシナは、賀茂川で桜の開花時期に見かける菜の花です。昨年、種を採取して秋にまいてみました。苗を植え付ける時期が遅かったため、咲く時期が桜の開花から後ろにずれました。また、肥料の多い場所と少ない場所でかなり成長の差が出ましたので、あらためて肥料の大切さを実感しました。

チューリップクィーンオブナイトは、今年もきれいな群落をつくって咲いてくれました。昨年12月に球根を植え付けましたので、どうなるかと心配しましたが、大丈夫でしたね。来年は、今回の倍増をねらって、植え付けたいと思っています。

ツツジの小道は昨年と変わらず草ぼうぼうの状態ですが、モチツツジの株が大きくなってきましたので、少し見ごたえがでてきました。歩道の整備ができれば、良い散策路になると思いますが、防草シートで道を覆ったうえで、砂利を敷く作業を進めなければなりません。優先順位の問題で、後回しになりそうです。

4月30日の土曜日、ガーデンに隣接するSさん夫妻が横浜から来た息子さん夫婦と孫二人、犬一匹を連れて別宅にやってきました。バーベキューがその目的ですが、昼食後、まず新たにできた林道を歩いたのち、ガーデンを散策されました。相変わらず草ぼうぼうのガーデンですが、楽し気に見て回られました。

ガーデンを見るときは、ワンコ(柴犬っぽいモモちゃんという名前の犬)はガーデンの外でつながれていました。さすがにマナーを理解している人たちです。私は、モモちゃんが気になって、モモちゃんは大丈夫ですか、と聞いてみたところ、今日は興奮しまくりでした、とのこと。都会のワンコにとって、このガーデン近辺は物珍しいものばかり、生き物を追いかけたり、林道を一緒に走り回ったり、とても楽しい一日だったようです。やはり、「トレッキング ウィズ ドッグ」は何としても実現したいと、改めて思いました。

今日の天気は快晴。12時の気温は23℃、暑くなってきました。

ではまた。

京北のガーデンにて

小田木 一富

2022年4月5日 3月のガーデン便り「ヒノキの伐採」

2022年4月5日

3月のガーデン便りです。

春がやってきました。1月のガーデン便りで紹介したジョウビタキは、3月に入るとまったく姿を見せなくなりました。渡り鳥ですので、どこかへ旅立っていったのだと思います。4月に入ってウグイスの第一声を聞きました。ホーホケキョといい声で鳴いています。ガーデンにはあちこちでツクシが顔を出しています。ツクシはよいのですが、そのあとはスギナがわんさかと生えてくるので、いよいよ雑草との戦いが始まります。

ガーデンの花は、3月後半から、少しずつ咲きだします。梅が花を開き、スイセンが咲き始めます。かみさんが下鴨の家のベランダで育てた、たくさんのビオラを、ユリの球根を植え付けた間に植えました。まだ早春の時期で花が少ないだけに助かる植物です。ユリが大きくなるまでの間、彩りをもたらしてくれます。フリチラリアの一種であるバイモユリが咲き始めています。地味な花ですが、ほったらかしでも厳冬期を乗り越えていち早く球根から芽を出す花です。サクラは今日時点でまだ咲いていません。つぼみがかなり膨らんできましたので、今週後半から咲き始めるでしょう。

西側の山林の伐採は、3月14日から始まり、3月25日に完了しました。雨の日は休止となりましたので、のべ10日間の作業となりました。四辻木材からは4台の重機が山に入り、伐採しながら、重機の通り道となる林道を山肌に造っていき、奥の林道につながる工事が行われました。

今回は、私の要求した130本のヒノキ伐採の他、山主Yさんの山林西端の民家近くの40本のヒノキ、北隣のMさん山林100本以上のヒノキ、私の要求した伐採個所とMさん山林の間の区間の30本が追加され、合計300本以上の大がかりな伐採作業でした。伐採の様子を見ていると、まさに現代林業の最先端を行く方法で見事にヒノキが切り出され、市場に運ばれて行きました。チェーン刃の目立ての行き届いたエンジンチェーンソーで、1分程度で太いヒノキが伐採されていきます。倒れたヒノキを重機により枝葉を取り去り、4mの長さの丸太にしていく作業も、1分もかかりません。そのあとキャタピラーの搬送車に丸太を積み込み、造られた林道を通って、私のガーデンの桜並木の通り道に降りてきます。そして建物南側の一時置き場に重機で荷下ろししそこからトラックに積み込み、市場に運搬して行きました。

もはや、重機なくしては、今の林業は成り立ちません。いかに効率よく伐採し処理するか、ということです。四辻木材からは、社長を含めて4人の方々が作業をされました。1日あたり人件費と重機費用で10万円かかるということは十分に納得できる内容でした。少し残念だったのは、Mさんの山林の下側の大小25本ほどのヒノキが伐採されずに残ってしまったことです。フジのツルが巻きついていて危険だったとのことですが、細いヒノキであれば私でも伐採できそうですので、私の所有するバッテリー式のチェーンソーでそのうち伐採のトライをしてみようと思っています。伐採の最終段階の頃、Mさんの奥さんがガーデンにやってきて、状況を確認しに来ていました。私には、山はガーデンで好きに使っていいよ、と言ってくれましたが、口頭だけでは後々問題が発生しますので、落ち着いてから、444坪の山林の買取契約をするつもりでいます。

伐採後の後片付けは、まだまだ時間を要します。積み重なって捨てられた山積みの枝葉の処理が、大変な作業となります。枝の太い部分は、いろいろとガーデンで使えますので、一定の長さにそろえて、保管したいと思っています。葉の部分は、細い枝とともに、現場に残し、朽ちて堆肥となるようにします。有効活用をするためには、それなりの労力がかかりますので、まず、1年以上かかるのは間違いないでしょう。ただし、今年の秋からブナなどの落葉広葉樹の植林作業を進めていきますので、それまでに、獣害対策用のフェンスで山林を囲わなければなりません。やるべきことは山積みです。ため息が出ますが、少しずつやっていくしかありません。

私のガーデンに隣接する、黒茶色の和風建築の家は、Sさんという70歳過ぎの染色家の方の別宅となっています。冬の間はほとんどいらっしゃいませんが、ちょうど、伐採の終わった直後から、家の周りの外周工事を甥っ子の経営する造園会社がやり始めましたので、その間、頻繁に京北に来られました。伐採の現場を実際に自分で歩いて、林道沿いに山に登り、すごく見晴らしがよいですねと、おっしゃられ、とある話をされました。

Sさんとは、私がガーデン開墾をやり始めて、数か月たってから、初めて挨拶を交わした仲です。奥さんと一緒に来られた時には、私はガーデンに誘い、開墾の状況、花の様子を見ていただきます。ガーデン経営がうまくいくようにと、いろいろと関連する話を、ことあるごとにされていきます。今回の話とは、息子の家族が犬を飼うことになって、ドッグランの施設に行ったことでした。なんでも、関東のある施設は、大変な人気で、いつも、来園者でいっぱいだとか。他府県ナンバーの車が朝から押し寄せ、盛況だそうです。確かに、犬というのは、散歩をさせなければストレスが溜まってしまうため、都会の飼い主は、適切なドックランの設備があれば、うわさを聞きつけ、やってくるようなのです。

Sさんは、新たにできた林道を使って、ドッグランをやってみてはどうか、と言います。私は最初、ちょっと戸惑いましたが、ガーデンやカフェ内に犬を入れないことにすれば、うまくいくかもしれないなと思うようになりました。リードを使うことを前提として、桜並木から山の林道に入り、尾根筋に登って、南側に下ってくるルートを、犬と一緒に散歩ができるようにすれば、自然の中、森の中での「トレッキング with ドッグ」という新たな付加価値をガーデンに追加できる可能性はあると思います。一周の距離は400mぐらいは取れるでしょうから、口コミで犬好きが集まってくるように思います。課題はたくさん出てきますが、来園者を増やすための策としては、良いアイデアです。検討を進めていこうと思います。とにかく初年度黒字を目指すためには、できるだけの対策は進めなければなりません。

一方、山主のYさんは、よく、愛犬のカンチャン(柴犬に近い雑種)を連れて、散歩しながら、ガーデンにやってきます。先日、ミツバチの巣箱を置かせてほしいと言って、建物のドアのひさしのある部分の下に、巣箱を置いていきました。当然、中は空っぽです。これから、箱の中にミツバチをおびき寄せようという魂胆です。ガーデンの花が咲き始めましたので、巣箱が気になるようです。カンチャンを連れて巣箱の様子を見て花にミツバチが来ているか聞いてきます。まだ、梅の花にはミツバチは来ていないですよ、と言うと、また、様子を見に来ますと、帰っていきました。たぶん、グミの花の咲く5月になれば、かなりの数のハチがやって来ていましたので、ミツバチも巣箱に入るのではないか、と思います。犬のカンチャンには、山の周回ルートをつくったら、試走してもらおうと思っています。私は犬は飼ったことはありませんが、カンチャンには、すごく親近感がわきます。ミツバチでハチミツを集めることも興味をそそりますが、「トレッキング with ドッグ」 も一度カンチャンでテストさせてもらおうと思っています。

本日の気温は、12時で19℃、暖かくなってきました。本日中に、かみさんが家のベランダで育てたサクラソウを植え付けます。

ではまた。

京北のガーデンにて

小田木 一富

2022年3月6日 2月のガーデン便り「雪解け」

2月のガーデン便りです。

長かった雪の季節がほぼ終わりました。最後までガーデンに残っていた雪は解けてなくなり、やっと開墾と植え付けがまともにできるようになりました。

と書き出そうと思っていたのですが、なんと、今日は朝から雪が降っています。9時30分の時点で気温は3℃、積雪は3cmです。

2月は雪のせいもありましたが、西側のヒノキの山林伐採のため、所有者との交渉、伐採業者との交渉、伐採のための重機進入路の確保の準備に追われ、開墾と植え付けの作業はほとんど進んでいません。ただし、春はすぐそこまでやってきています。ロウバイの花が咲き、ネコヤナギのモフモフの花穂(かすい)が見事に開いています。

本日中には、ユリの球根の植え付けを完了させたいと思っていますが、昼からの天気次第です。2月、3月は新苗が結構店頭に出てきますので、ついついあちこちの売り場で買ってしまいます。植え付けができていないのでどんどんたまる一方となってしまっています。植えるものには事欠かない状況を何とかするには、一苗一苗順次植えていくしかありません。

雪の被害も結構ありました。シャクナゲ等の枝折れが、結構発生しました。昨年植えた柑橘系のポンカンは、12月の大雪にやられてとうとう枯れてしまいました。耐寒性は全然ダメでしたね。ところが、京北のコメリで売られていたレモンの苗は、外の売り場で大雪が積もっているにもかかわらず、じっと耐え、緑の葉っぱは、まったく枯れていなかったのです。これには驚きました。耐寒性有りの苗と確信し、苗木が半額になったところで早速購入して、ガーデンに持ってきました。枯れたポンカンを除去してから、このレモンを植え付ける予定です。

2月は「ブナの森ガーデン」の実現のための大きな成果が出てきました。まさに山が動いた、道が開けた、と言っても過言ではありません。

まず、ガーデン西側の山林700坪を所有者であるYさんから、借りる交渉がまとまりました。 Yさんの山林は私が借りる部分を含めて2856坪あります。本来であれば、土地を分筆し700坪を買うことになるのですが、山林を分筆するためには測量をしなければなりません。測量には多額の費用がかかる(土地購入費用よりはるかに高い)ため、無駄金は使わないこととし、賃貸とすることにしました。

公道、林道に面していない山林の土地査定価格はほとんどゼロで、スギ、ヒノキの立ち木の売却価格がその価値となります。ところが、現実には、伐採のための経費(人件費、重機費用、搬出費用)が、木材売却価格を上回ってしまうため、山林所有者は儲かるどころか、経費の赤字部分を支払わなければなりません。今回の場合は、この伐採費用の赤字分を私が負担することとし、伐採後の山林を借りるということにしたわけです。Yさんにとっては、伐採での費用負担はないし賃貸料が収入として入るので非常に得な話となるようにしています。さらに、ガーデン経営が安定し黒字化できた暁には、所有の山すべてを買いますとYさんには伝えています。

一方、Yさんの山林の南側の山林150坪は、Kさんという方の所有となっていました。連絡を取り、土地買収と木材伐採の交渉を行いましたが、Kさんの要求金額が高すぎ、結局物別れの結果となりました。この土地のヒノキ、スギが残ると、南側にあるため、Yさんの山林の日照条件が悪くなります。ガーデン側も日照が一部制限されます。しかしながら、山林の取引の常識からかけ離れた金額で買うわけにはいきません。断腸の思いですが、交渉はこちらからお断りしました。双方がWin、 Winとならなければ、けっして取引を行ってはならないというのが私の信念です。

山林の伐採業者の選択肢としては、地元京北の京北森林組合、隣の南丹市の日吉森林組合、あとは地元の林業業者の3つがあります。私は、京北森林組合には、このガーデンの土地を買った際、スギ50本を伐採してもらいましたので、まずは京北森林組合で見積を取るつもりでおりました。ところが、Yさんから、四辻木材という業者が知り合いにいるので、声をかけてみたとの連絡をうけました。その翌日、木材搬出路の笹刈りをしていると、四辻木材の若社長とその親父さんが山にやってきました。なんと対応の早いこと。二人を伐採依頼する場所に案内し、いろいろと話を聞きました。その話の中で、北隣のMさんのヒノキを一緒に伐採する旨を聞いたのです。

なんということでしょう。たまたま偶然にも、ガーデン西隣の山林と西北隣の山林の伐採の話が同時に進んでいたのです。これは、私にとってはこれ幸い。私の費用負担はYさんの山林700坪130本のヒノキ伐採分のみ、Mさんの分は関係ありません。同時に伐採が行われることによって、ガーデンから見た借景に入ってくるヒノキが、ほとんどなくなることになります。木材搬出ルートは、ガーデンの桜並木の間を重機を通して行うということになりました。桜並木の場所は、将来の木材伐採を想定して重機が出入りできるようにするため、ガーデンとの間にフェンスを設置して長方形に分断していた場所です。西と東のフェンスを開閉できるように細工し、今回の伐採に使えるようにしました。

Mさんの伐採が追加され、材木伐採から搬出にかかる日数は倍になりますが、私にとっては出費を最小限に抑えて、ガーデン周辺のヒノキ伐採を行うことができるわけです。四辻木材へ支払う費用は最小限の負担だけとなりました。Yさんはちょっと高いなと言います。本当は相見積もりを取るべきでしょうが、私としてはYさんの山林700坪とMさんの山林444坪、合わせて1144坪の山林のヒノキ250本近くをわずかの負担で伐採できることになりますので、かなりリーズナブルだといえるでしょう。伐採の着手は3月下旬の予定です。

Yさんは、今後の私のガーデン経営を心配し、いろいろとプラスになることをやってみようとしてくれています。山林を伐採し、樹種を広葉樹に転換して植林をするのには、補助金が出るということで、山林所有者としてその申請をやってみようとしています。また、自分の知り合いに、声をかけて、よくガーデンに連れてきています。

先日、Yさんの紹介で、森林プランナーの肩書で活動している女性がガーデンにやってきました。UMさんという30代と思われる方です。土木工学の修士課程を修了し、日吉森林組合で10年ほど勤務ののち、独立して森林プランナーとして活動しているとのこと。今の日本の森林の現状を憂い、どうやったら森林をもっと活用できるのかをコーディネイトするのが仕事だそうで、話を聞くと、どうも人と人を結びつけるのを得意としているようでした。

私は、ヒノキを伐採して、ブナを中心とした広葉樹林につくり変えようとしていることに対して、アドバイスをもらおうと思ったのですが、彼女は真っ先にC.W.ニコルさんを御存じですか?と聞いてきました。これには驚きました。さらに驚いたことには、彼女は、日吉森林組合の研修の一環で、長野黒姫のC.W.ニコルさんのアファンの森に行き、ニコルさんの片腕として森の整備に当たっていた松木さんの指導を受けたのだそうです。

UMさん、Yさん、私で、当該山林の現場を見て回りながら、彼女は、この山林であれば、ブナなどの広葉樹林につくり変えるにはうってつけだと思うと言ってくれました。さらに、この山林は立地条件としてすごくポテンシャルが高いですね、とも言われました。私はうれしくなりました。

ガーデンを造り、森を創っていくために、若い人が集まってくれるか心配であるという話をしたところ、彼女はこう言いました。今の若い世代の根本思想には、ジブリ、宮崎駿の考え方が根底にある、ブナの森ガーデンのイメージはそれにマッチしているので、若い世代の共感は得られるのではないか、だそうです。 私は、なるほどと思いました。同時に、ブナの森ガーデンを実現するためには、私一人の力では到底達成できないので、できるだけ早いタイミングで、ホームページ、SNSなどでの発信を起こなわなければだめだなと確信しました。

そのあと、建物内でココアを飲みながら、いろいろと地元で相談できる方々を紹介いただき、スズキのジムニーを颯爽と運転して彼女は帰って行きました。

ではまた。

京北のガーデンにて

小田木 一富

2022年2月6日 1月のガーデン便り「雪だるま」

1月のガーデン便りです。

今年の冬は、本当に雪がよく降ります。昨年末からの雪はいまだにガーデンに残っています。今朝、雪が降ったため、またガーデン全体が新雪で10cm覆われました。残雪の残っている場所では新雪がプラスされ15cmほどの積雪です。ひどいところは建物の屋根の下で、屋根から落ちてきた雪が溜まって山のようになりカチカチに凍っているため、なかなか溶けません。まだ、膝高さ以上残っています。

1月はこの雪のため、作業ができる時間が半分以下になってしまいました。なかなか、思ったように仕事が進みません。球根の植え付けは、残すところユリが40球ほどあり、本日完了したいと思っていましたが、午後の天気次第です。 草の根の除去まではやりたいと思っています。

冬の作業で注意すべき点は、土の中に残っている球根や宿根草の根を傷つけずに、耕し、堆肥をすきこみ、新たに球根の植え付けを行う必要がある点です。今回も、うっかり埋まっていたユリの球根をざっくりと切ってしまったりしてしまいました。

私は、ユリや宿根草の場所がわからなくなるのを防ぐため、20cmほどに切った直径10mm以下の竹を土に刺しているのですが、1年もたつと、竹が朽ちて抜けたりして、元の場所が分からなくなっているので困ったものです。これには、目印の竹を更新して突き刺すしかないのですが、もう少し何かうまい知恵はないものでしょうか。

冬のガーデンは花もなく、寂しい限りですが、一羽の野鳥がこのガーデンをなわばりにして、ピッ、ピッ、と鳴いています。私が耕した後は、必ずその場所にやってきて、何か食べ物はないかと、しきりに土をつついています。調べるとジョウビタキという野鳥でした。あまり人間を怖がらないようです。私が耕していると、すぐ、横まで飛んできて、早くどいてくれとばかりに、待っているのです。オレンジ色のおなかのこのジョウビタキは、渡り鳥ですが、群れをつくらないようです。冬はエサが少ないため、群れをつくると、群れ全体がエサ不足の危険な状態となることから、それぞれの個体がなわばりの中でエサを探すそうです。

ところで、今年も上野ファームのカレンダーを購入し、建物の中に掲示しました。ガーデンのカレンダーは、そのガーデンを表現する商品ですので、とても重要であると考えています。研究のため、日本各地のガーデンのカレンダーを取り寄せて資料として置いています。ただ、どこのガーデンも、冬の時期の写真には苦労しています。冬の写真を全く使わないガーデンもあります。上野ファームも、本来は11月~3月は雪景色になってしまうはずですが、カレンダーの雪景色は、12月の1枚だけです。まあ、これも仕方はないと思います。

「ブナの森ガーデン」のカレンダーは、ぜひ制作し、商品としたいと思っています。商品として魅力的な写真が必要です。写真の撮り方は、もっともっと研究しなければなりません。冬の時期の写真をどうするか、これもなかなか難しい問題です。

カレンダーといえば、わが家でも、毎年、カレンダーを3部作成し、かみさんの実家、私の実家、自宅に掲示しています。子どもが小さい頃から、このカレンダーづくりは、私の大晦日の仕事となってしまっています。月ごとに前年の写真をセレクトし、A4でプリントアウト、その下には、毎月のカレンダーの数字部分を別途A4でプリントアウトしたものをスコッチメンディングテープで貼り合わせます。上には綴じ代となる2cm幅の帯を同じくテープで貼り合わせ、それを12か月分綴じるのです。

銀塩写真からデジカメに切り替わった時からスタートしましたので、もう20年近く続けています。 最近は、なかなか家族の写真を撮る機会がないため、子どもから、何かカレンダーに使える写真はないかと、送ってもらい、不足の部分はガーデンの写真を入れて12か月分をなんとかそろえています。2022年カレンダーもかろうじて写真を揃えました。

ではまた。

京北のガーデンにて

小田木 一富

2021年12月30日 12月のガーデン便り「C.W.ニコルさんのこと」

12月のガーデン便りです。

今回はいつもよりちょっと早めに発信しました。今日は、京北での作業の仕事納めです。

今年の冬は、雪がよく降ります。12月18日の初雪の積雪は、40cm。また、12月26日から降り始めた雪は28日朝の時点で積雪25cm。

今日は、午前の時点で10cmの雪が残っていました。12時の外気温は6℃です。

京北のガーデンは、府道78号から林道を40m入らなければなりません。府道はしっかり除雪されますので、スタッドレスタイヤを装備していれば何等の問題もありません。しかし、林道は除雪されないので、自力で除雪する必要があります。特に府道と林道の境界は、除雪車による圧雪が固まっていますので、40cmの積雪となると、2WDの私の車では歯が立ちません。以前は4WDでしたので前進後進を繰り返してラッセルすれば何とかなったのですが、今回は仕方がなく、道路わきに駐車して、自分で除雪しました。園芸用のスコップしかなかったので、除雪に1時間、林道側に雪の重みで倒れた大型の笹などの除去に30分かかりました。

除雪の道具としては、全然駄目であることが判明しましたので、その日の帰りに京北のコメリに寄って、除雪用の道具(スコップ、プッシャー)を購入しました。28日に実際にこの道具を試しに使ってみましたが、効率が全然違います。40mの林道の除雪はおそらく30分もかからないでしょう。やはり、最適な道具はそれにかなうものなしということです。

ガーデンは雪に埋もれてしまうと、まず、何の仕事もできません。40cmの積雪の場合は、4日間、地面が見えてきませんでした。今日30日午前中は、28日に事前に雪を除去しておいた場所を開墾して、スイセンの球根を植えました。今年もいろいろと球根を仕入れていたのですが、まだ、チューリップ、アリウムギガンチウム、ユリの球根を植えることができていません。仕方がないので、年明け早々に、これらの植え付けを行う予定です。本来は、11月末までには植えようと思っていたのですが、さまざまの宿根草や2年草の苗の植え付けに手間取り、ずるずるときてしまいました。

ガーデンの宿根草の中にも、寒さに弱いものがあります。アメジストセージは昨年末-15℃になった時に全滅してしまいましたので、今年は根の上に枯れた雑草を山盛り積み重ね、マルチングとしました。これまでのところ-5℃にも至っていませんので、まだ、根は生きています。果たして、春を迎えられるかは、4月以降にならないとわかりません。

また、柑橘類の植物は、どちらかというと寒さに弱い植物です。本当はレモンを植えたかったのですが、寒冷地では冬は室内でないと越せないと書かれていましたので、ダメもとでポンカンを植えています。ただ、18日の大雪で、葉っぱがすべて黄色になってしまいました。大急ぎで、根の周りに枯れた雑草によるマルチングを施し、木全体を不織布で覆ってみました。果たして新たに葉が芽吹くかはわかりません。まあ、ダメもとですので、様子を見ることにします。

その他、大雪の影響は、樹木のコニファーにも出ており、木の香りがよいので植えたブルーアイスが8本、雪の重みで倒れてしまいましたので、今日の午後は、倒れないように杭で補強します。倒れると木の枝、幹と根にダメージを与えますので、今後は冬の到来の前に、雪つりをしないとだめですね。金沢の兼六園とかでやっているあれです。

一方で、雪にも負けず、寒波に耐えている木もあります。いただいて植えたユーカリポポラスは-15℃に耐えるらしいのですが、今のところ元気です。新潟産のオリーブも4本植えたのですが、雪に完全に埋もれていますが、まだ、大丈夫そうです。

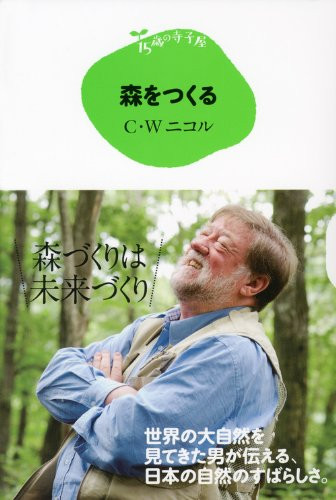

ところで、C.W.ニコルさんをご存知でしょうか。残念ながら2020年の4月に79歳で亡くなりました。私は、若い頃、ニコルさんの著書をよく読んでいました。一度大阪の書店でサイン会に偶然出会わせ、新刊「北極ガラスの物語」を購入しサインをいただいたこともあります。ニコルさんの著作の中で、特に、長野の黒姫を終の棲家としてからのエッセイは、とても共感するものでした。ニコルさんは私費を投じて黒姫の荒れた山林を購入し、森の再生活動を行った人です。森は「アファンの森」と名付けられ、今は「C.W.ニコル・アファンの森財団」が引き継ぎ活動を続けています。

2013年に出版された「アファンの森の物語」という本を、私は今年入手し、何回か読み返しています。「森をつくる」という本もありましたので、何とか手に入れ読んでみました。さらに「アファンの森の物語」というDVDをヤフオクで発見しましたので、さっそく落札し見てみました。

つまるところ、私はニコルさんのように、森をつくる仕事をしたかったのですね。ニコルさんは作家でもあり、タレントでもあり、その収入で山林を購入し、森を再生し、財団をつくり森の維持活動を推進しました。私は、ニコルさんのようにはできないので、退職金をつぎ込み、荒れ地を買い、ガーデンをつくっています。これからガーデンを会社組織とし、利益を出し、周辺の山林を購入するつもりです。そして、スギやヒノキの荒れた山林を、ブナなどの広葉樹が茂る豊かな森に再生したいと思っています。広葉樹を借景とするガーデンは、さぞかし、素晴らしいナチュラルヒーリングガーデンになると思います。まだまだ、時間がかかります。「アファンの森の物語」の本の帯にこう記述されていました。

「私の死後もこの森は生き続けてくれる。たくさんの子供たちがここで遊ぶだろう。そう考えただけで心は安らかになる」 C.W.ニコル

すごい言葉をニコルさんは残されました。

明日から、また雪になります。明日はデイサービスの仕事が終わってから、車で帰省します。ちょっと雪が心配です。

ではまた。

京北のガーデンにて

小田木 一富