ガーデン便り

2025年4月1日 3月のガーデン便り 「春の訪れ」

3月のガーデン便りです。

3月は暖かくなったと思ったらまた寒くなるの繰り返しでした。最後に雪が降ったのは3月30日、もう4月になろうとしているのに、これはたまりませんね。今年の梅の開花は京都市内の梅の名所各所でだいぶ遅れていました。当ガーデンの梅も開花が大幅に遅れ、私が開花確認ができたのは3月25日でした。本日現在、紅色、桃色、白色の3本の梅がほぼ満開の状態です。

一方、サクラはというと、早咲きのオトメザクラとキンキマメザクラが開花しました。本日、河津ザクラが開花し始めます。ソメイヨシノの開花は、まだ、5日ぐらい先でしょう。

それにしても日本人はサクラが大好きですね。テレビのニュースでも連日、サクラの映像が流れています。そういう私もサクラは大好きで、ガーデンにはいろいろな種類のサクラを植えています。山のエリアには、ヤマザクラを260本植えましたが、山のエリアのヤマザクラは昨年夏から秋にかけて鹿の猛襲に会い、枝がかなり折られてしまいましたので、花をつけるのは何年か先の話となります。こればかりは、致し方ありません。

ガーデンの3月は、まだまだ開花する花は少ないのですが、2月から開花したネコヤナギの花穂(かすい)の状況を日々観察していると、興味深いことを発見しました。なんと、日本ミツバチがしきりに花穂の花粉を集めに、飛び回っていたのです。

ガーデンにはネコヤナギが大小6株ほど植えてあるのですが、そのうち2本が西側のガーデンにあり、その2本の間を歩くと、ブーンという羽音が良く聞こえるのですね。何だろうと思って、注意してネコヤナギを見ていると、いるはいるは、ミツバチがたくさん飛び回っていました。写真を添付するので見てください。

写真から、このミツバチは西洋ミツバチではなく、日本ミツバチでした。日本ミツバチは体全体が黒っぽく、胴体ははっきりとした縞模様であるとのことですので、その特徴の通りですね。ちなみに花粉はミツバチの食料となります。

ニホンミツバチがネコヤナギの花穂に集まっていたのは一週間ほどでした。花穂が衰え花粉が収集できなくなると、当然ながらミツバチは来なくなりました。その間にミツバチを観察していて一つ気が付いたことがあります。

気温が高い時はぶんぶんと羽音がしていたのですが、気温が7℃以下になると、全く飛び回っていません。巣に撤収してしまったのです。また、日中の15時半過ぎになると、同様に巣に撤収してしまいました。この時の気温は18℃ぐらいあり、ネコヤナギの場所に、まだ日照はあったのですが。ということは気温と時間を彼らは把握しているということなのでしょうか。ちょっとよくわかりません。山主のYさんが趣味で養蜂をしているので、またいつか聞いてみようと思います。Yさんの家はガーデンから500mほどのところにありますので、そのミツバチが飛んできていたのかもしれませんね。 養蜂には大変興味がありますが、まだ、ガーデンの整備に手一杯であるため、オープン出来たのちに、チャレンジしてみたいと思っています。

2月、3月は、植物の移植に適した時期ですので、私はせっせと小木の移植を行いました。その中のひとつ、サンゴジュを移植した時、ここでも発見がありました。サンゴジュは、関東地方南部以西の本州、四国、九州及び沖縄に分布するガマズミ科の常緑広葉樹、6月頃に咲く小花の集合体の後には小さな果実がたくさんでき、8~10月にかけて赤黒く熟し、これを海のサンゴに見立てたのがサンゴジュという名前の由来だそうです。非常に丈夫で生垣や公園樹としてよく使用されています。

私は開墾を始めた頃、このサンゴジュの苗を1本購入し、ガーデンに植えておいたのですが、草刈りの際、誤って刈払い機で幹を短く切ってしまいました。その後、ほったらかしにしていましたが、いつの間にやら成長し、すでに1mほどになっていました。隣接して植えてあるコニファーの邪魔になってきていましたので、思い切って生垣の用途として活用しようと思い、植え替えを行うことにしました。

サンゴジュの周りの雑草を取り払ったとき、なんとその横に4本ほど、40cm以上に成長したサンゴジュの苗が、すくすくと育っているではありませんか。よくよく観察すると、親株の下の枝が地面と接触したところから、根が生え、それが小苗となって、育ったものであることがわかりました。

ネットで調べると、サンゴジュの幹は直立するが株元からヒコバエがでやすく、何度も剪定されたような木では複数の幹が株立ち状になる、と書かれていました。ということは、私が誤って幹を切断してしまったため、根元近くから伸びた枝が地面に接触したことで根が生え、そこから直立して小苗となって伸びたものということになります。災い転じて福となす、ということですね。この4本の小苗も、生垣として活用しようと思っています。ガーデンでは、常に発見がありますね。

さて、4月に入り、いよいよミズバショウの開花の時期となりました。本日現在は、3株のミズバショウに白い苞(ほう)と呼ばれる葉が立ち上がってきました。白い部分は花びらではなく、その中心から棒状に伸びてくる肉穂花序(にくすいかじょ)という部分が小花の集合体となります。一番花はたいてい、苞が開いただけで枯れてしまいます。二番花以降が本格的な開花となり、花を楽しめます。

今年の開花は多分9株のミズバショウで見ることができると思います。もう少し増やしたかったのですが、種から芽が出た小苗は、他の雑草の勢いにやられてあまり育たずに枯れてしまったのと、昨年開花した1株がいつの間にか枯れてしまいましたので、昨年とそんなに変わらない状況です。ミズバショウもやはり除草管理をしっかりしないとだめということですね。

ところで吉報です。昨年秋に播種(はしゅ)したブナの実ですが、発芽し始めました。3月11日より1本の発芽が始まり、本日現在、74本の発芽が確認できています。本日現在の発芽率は74/218=34%です。おそらく、間違いなく50%は越えると思います。

この苗の中から、京北の気候に合った苗のみが大きく育っていくことになります。個体差は結構出ますので、弱い苗はすぐに枯れてしまいます。果たしてどれだけの苗が育っていくのか、楽しみでもあり、注意深く見守っていかなければなりません。ブナの実を送っていただいた札幌のYMさん、どうもありがとうございました。

その他の開花状況です。フキノトウ、スイセンティタティタ、ラッパスイセン、リュウキンカ、サンシュユ、ツバキ太郎冠者、レンギョウなどが開花しています。

早春に咲くリュウキンカは、日が差して暖かくなると花が開き、日が影って寒くなると花が閉じてしまいます。この2枚の写真は、同じ日の異なる時刻に撮影したものです。

本日12時00分の気温は9.7℃、天気は曇りです。 今日の午後は、ヴィオラの植え付け場所の準備にかかります。かみさんが育てた苗が20トレイ×24ポット=480株ほどあります。花が開き始めていますのですぐに植え付けなければなりません。本日は、その準備のための草取りに専念します。

ウグイスが、ガーデンでも鳴き始めました。いよいよ、本格的な花の季節の到来です。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2025年3月1日 2月のガーデン便り 「厳冬期を越え雪解けへ」

2月のガーデン便りです。

1月の予想に反して、2月は頻繁に雪が降りました。 私の手帳に記載したメモを見ていくと、ガーデンに来た日のうちの6割は、雪のため外での作業はできませんでした。ということで、2月に行おうとしていた作業は、4割ほどしかできていません。まあ、例年、雪の季節はこんなものです。今に始まったことではありません。

雪のない日を見つけては、ガーデン内の小木の植え替えを進めています。

2月6日の朝、ミズバショウの近くで、きれいな霜柱を見つけました。霜柱は、厳冬期、ガーデンでよく見かけます。ただ、通常はガーデンの道の泥の水分が凍って霜柱になる場合が多く、あまり、きれいな柱状の結晶を見つけることはできません。泥の下に結晶があり、きれいな写真は撮れないのです。ところがこの日はAM10時の時点でマイナス0.5℃と大変寒く、天気は晴れ時々曇り、雪も積もっておらず、条件が良かったのでしょう。ご覧の通り、すばらしい柱状の霜柱を見つけることができました。まさに、氷の芸術といったところでしょうか。

2月最初の大雪は2月8日でした。その日は京都市街地でも積雪があり、午前中、京都市の積雪は7cm、北大路通りなど、路面が雪で覆われており、私は車間距離を十分にとって、注意深く運転をせざるを得ませんでした。私の車はスタッドレスタイヤですが、市内を走っている車の7割以上はノーマルタイヤです。いつ、スリップ事故に巻き込まれるかもしれません。

162号線を北上すれば、ほぼ、スタッドレスタイヤの車だけですので、少し安心できます。国道162号と府道78号は除雪が行われており、まず、走行に支障はありません。ガーデンへは、府道78号から40mほど林道に入らなければなりません。林道は除雪されませんので、路面の積雪が20cmの中、慎重に車を運転し、無事、ガーデンに到着しました。新雪ですので、林道の除雪をしなくても、何とか車を動かせました。

20cmの積雪は、今季、初めてですね。早速、雪だるまをつくりました。雪はその日、ずっと降り続け、翌9日には、ガーデンでは25cmの積雪。天気は回復してきましたので、雪だるま君の良い写真が撮れました。雪だるま君は、今回で4年連続の登場です。

私は写真を撮るとき、太陽光と空の様子を常に意識します。エントランスと建物、その背後の借景の山に光が当たっていること、そして空はどんよりとした曇り空ではなく、青空が見えていること、ぽっかりと白い雲が浮かんでいれば、文句なしです。

冬の雪が降る期間とは言え、じっと待っていると雲の切れ目は必ず来ます。それを待って写真を撮ります。

第一波の雪は、2月15日にはほぼなくなりましたので、早速、小木の植え替えを再開しました。

唯一の花、ロウバイは、寒波の雪でダメージを受け、ぼちぼち見頃は終了です。

2月寒波の第二波は18日頃から始まりました。寒気団が日本海側から南下し、居座りましたので、25日頃まで雪は降ったりやんだりの状態が続きました。日陰の場所で最大25cmまでの積雪に至っています。

18日に雪が積もった状態の木々が午前中に撮影できましたので、列挙します。なかなかこのような状態は、タイミングがあり、雪が降ったら必ず撮影できるとは限りません。

寒波はさらに居座り、25日まで、雪は降り続きました。

ところが26日からは打って変わって急激に暖かくなり、雪は一気に解けました。いよいよ、春の到来ですね。まだ寒くなったり暖かくなったりを繰り返しながら、ゆっくりと平均気温は上昇していくと思います。

ネコヤナギのモフモフ、花穂(かすい)が今、真っ盛りです。ミズバショウは、雪にやられて一部の葉がだめになったものもありますが、また今春も咲いてくれるでしょう。

チューリップの芽が地上に顔を出し始めました。スイセン、バイモユリも芽が出てきています。春がいよいよ始まります。かみさんが育てた、ヴィオラなどの苗がたくさんありますので、早急に植え付け作業を進めなければなりません。

本日12時00分の気温は13.5℃、天気は快晴です。 今日の午後は、ハギの株の移植を行います。株が大きくなりすぎ、周りのツツジ、モミジの成長を阻害しているためです。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2025年2月2日 1月のガーデン便り 「冬の仕事」

1月のガーデン便りです。

1月は予想していたほど雪は降りませんでした。それでも、1月11日には10cm近く積もりました。その後も、降るには降ったのですが、例年のように40cm級の積雪というものではなく、ちょっと降った程度に終始し、2月を迎えました。もしかしたら毎年つくっていた雪だるま君は、この冬はつくることができないかもしれません。

さて、雪が無いということは、ガーデンの仕事が、雪に邪魔されずに進んだ、ということを表します。11月、12月は、京都商工会議所の創業塾の対応に結構時間がとられましたので、12月中にやっておくべき作業が1月までもつれ込みました。なんやかんやで例年通りの作業の遅れですね。

冬に行うガーデンの仕事は、たくさんあります。特に今はオープン前ですので、枯れ草の刈込や苗・球根などの植え付けの通常作業以外に、歩道整備とか暗渠(あんきょ)の整備とかオープンまでにやらなければならないことが山積みです。ただし、体は一つしかありませんので、一度にできるわけではありません。優先順位をつけてひとつひとつをこなしていくしかないのです。

真っ先に行ったのは、チューリップ、アリウムギガンチウム、ユリの球根植え付けです。それと並行して、枯れ草の刈込を行いました。それはなぜかというと、植物の枯れた状態をそのままにしておくと、ノネズミの住処になってしまうからです。ノネズミはチューリップの球根を食べます。昨年も、結構な被害にあっていますので、まず、植え付け場所とその周囲の枯れ草を徹底的に除去します。当然ながら、植え付け場所の雑草の除去は徹底して行います。それでもなお、スギナなどの根は地中30cm以上の深さに達しているため、完全には除去できません。こればかりはしょうがないですね。春になって、再びスギナなどの雑草が出てきますので、ひたすら除去するしか、手はありません。

1月21日までにチューリップ(クィーンオブナイト140球、ピンク110球、メンフィス40球、ダブル35球)の植え付けがやっと完了できました。昨年開花終了後に掘り起こして保管しておいたものを中心に、不足するものは買い足していますが、これでも、数は少なすぎますね。来年は、最低でもこの2倍は植え付けたいものです。

ガーデンに来る日は、毎日、植え付けた場所を点検し、ノネズミの被害はないか、チェックしていますが、今のところ、大丈夫です。

チューリップを植え付けた後は、アリウムギガンチウム50球とユリ15球ほどを植え付けました。ユリの球根は昨年のものは掘り起こさずにそのままにしていますので、追加で買ったものだけを植え付けたにすぎません。ただ、ユリは昨年のものがまた芽を出すかどうかは不確かです。夏の開花後に、だめになってしまうものもありますので、こればかりは、春になって芽を出すかどうかを確認するしかありません。

一方、アリウムギガンチウムは、開化終了後に必ず、掘り起こしています。これは、アリウムの球根は、夏の暑さと湿気に耐えられず、腐ってしまうからです。それと、もう一つ、アリウムギガンチウムは多肥を好みますので、結構な量の堆肥と肥料を植え付け前に投入します。また、連作障害が発生しますので、同じ場所への植え付けはできるだけ避けなければなりません。ですので、毎年、再植え付けを行うことになります。

ガーデンの土を掘り起こしていると、決まってやってくる小鳥がいます。ジョウビタキのメスです。ジョウビタキは渡り鳥です。冬になるとやってきて、群れはつくらずに単独で過ごします。今年、ガーデンにやってきたのは昨年に引き続きメスのジョウビタキです。

ピッピッピッピッと鳴きながら、私が作業しているすぐそばまでやって来ます。そして、私がいなくなると、掘り返した土のところにやってきて、エサとなる虫や草の実を探します。大変、人なつっこい鳥ですので、私の姿を見つけると、いつも、近くに飛んできます。寒さがきつい時は、羽毛を膨らまして、ぷっくりとしていますので、結構かわいい鳥です。

1月18日に京都商工会議所で、個別相談会がありましたので、事前に提出した、事業計画に基づき、税理士さんからいろいろとアドバイスをいただきました。事業計画では初年度は赤字、2年目からは黒字転換としていますが、初年度に開業費を引き当てるようにしていたため、赤字幅が大きくなっていました。開業費は2年目、3年目に引き当てを持ち越しても大丈夫とのことですので、その方針で変更し、赤字をできる限り白字に近づけるようにしなければなりません。また、創業時の消費税2年間免除を最大限活用するため、会社設立をガーデンオープンとほぼ同時に行うと良いということを確認できました。

1月30日に京北商工会へお邪魔しました。対応いただいたのはOさん、京北商工会の若手のエースです。いろいろ話をしていると、Oさんは地元出身の方で大学卒業後、地元に帰ってきて京北商工会で働くようになったとのこと。聞くと、地元で働くことができているのは、同級生の中でもほんのわずかとのことでした。やはり、若い人の働く場所が、京北では非常に限られていることを痛切に感じました。

Oさんからは、京都府と国の補助金の内容をそれぞれご教示いただきましたので、創業以降で活用できそうです。私自身は総務省のローカル10000プロジェクトの補助金への応募をまず行いたいと思っているのですが、財政難の京都市に予算がないことを京都商工会議所でちらっと聞いていますので、ダメもとで京都市に当たってみたいと思っています。いろいろとやらなければならないことが山積みで、忙しくなりそうです。

ミズバショウの新芽が少し大きくなってきました。

まだ真冬ですので、咲いている花はほぼ皆無。そんな中で、ロウバイの花が咲き始めました。ガーデンの花の中で今年最も早い開花です。そばに寄って匂いを嗅ぐと良い香りがします。春は少しずつ近づいています。

本日12時00分の気温は7.7℃、天気は曇りです。 今日の午後は、エントランスにミズナラの苗の植え付けを行うつもりです。もちろん、シカ対策のため、周囲は金網で囲ってしまいます。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2024年12月29日 12月のガーデン便り 「新たなる決意」

12月のガーデン便りです。

この冬は雪がよくふります。12月にすでに二回積雪がありました。ただし、積雪といってもまだ10cm以下ですので、すぐに溶けてしまう量です。天気予報によると、1月になれば、さらに雪が降る気配です。まだまだやり残しているガーデンの仕事が多数ありますので、あまり雪に降ってほしくはないのですがね。

さて、11月から12月にかけて、京都商工会議所主催の創業塾が開催されましたので、私も事前に申し込んで参加しました。四日目の最終日は、創業内容をパワーポイント1枚にまとめて、各自5分間の持ち時間で説明する、プレゼン大会が開かれました。今日は、プレゼン内容を多少加筆修正し、写真を交えて以下でご説明したいと思います。

私は定年退職と同時に、2019年から京北の荒地の開墾をスタートさせました。

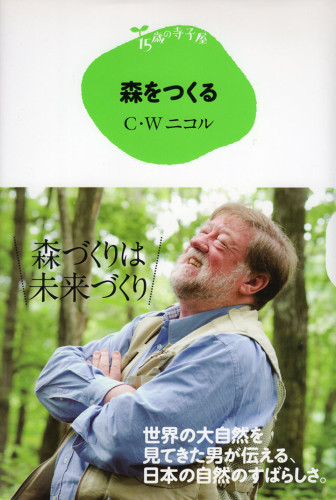

ここに1冊の本があります。C.W.ニコルさんの書かれた「森をつくる」という本です。

残念ながら2020年にニコルさんは79歳で亡くなられました。ニコルさんは作家であり、タレントであり、自然保護活動家で、長野黒姫に私費を投じて荒れた山林を買い、専門家の支援を得て、森の再生活動を行い、アファンの森と名づけられたその森は、ニコルさんの死後もなお、財団が引き継ぎ、今も森は生き続けています。

ニコルさんは、日本に来て、初めてブナの原生林を見たとき、その美しさに感動のあまり涙を流したそうです。

黒姫のアファンの森には、そのニコルさんの思いが受け継がれています。

私はニコルさんのように、森をつくる仕事がしたいな、と定年間近になって、思っていました。しかしながら、森をつくることで収益をどうやったら得られるのか、これが問題です。利益を生み出すことができなければ、森の維持活動ができませんし、自分自身の生活もできません。

そのような中で、とりあえず土地探しを始めました。京北の不動産屋さんを訪ねたとき、偶然に今の土地を紹介されました。ススキが生い茂る荒れた土地でしたが、屋根が朽ち果てた倉庫があり、その周囲には荒れた山林がありました。

私は、一目で、この土地を再生させて、有料のガーデンをつくろうと決意しました。ちょうどその頃、私は長野大町のラカスタナチュラルヒーリングガーデンに毎年行っていましたので、ガーデンのすばらしさは実感できるものであり、自身の感覚で、この土地の持つガーデンとしてのポテンシャルを感じ取ることができたのです。

ガーデンの開墾をスタートさせてすでに6年が経過しました。来年1月からは7年目に突入します。

ガーデンの名称は「ブナの森ガーデン」。株式会社として運用します。

事業コンセプトは、「当園を訪れるお客様が、春夏秋と咲く花々、森の雰囲気を、見て、歩いて、感じて、楽しむことにより、発見と喜び、安らぎと癒しの場を提供する」としました。

主なターゲットは、中高年層、皆さん花を見るのはいいねと言ってくれます。花好きの女性ももちろんターゲットです。

建物内でカフェ「森のカフェ」を準備します。

客層を増やすため、山のエリアに限定して、犬と散歩ができるようにします。もちろんリードをつけることが条件です。

ガーデンは、北大路烏丸の交差点から、37km、車で1時間のところにあります。道路の状況もよく、すべて2車線道路です。山間の地方へ行くと、道路状況が悪いところが結構あり、車一台しか通れない国道などもありますが、ここは違います。

ガーデンの広さはガーデンエリアが750坪、山のエリアが700坪、さらに駐車場として15台分の用地確保を進めています。また、将来に備え、ガーデンの近くに観光バスの駐車場所を確保する段取りをつけています。

当ガーデンのセールスポイントの一つは、ミズバショウです。京都府下でミズバショウを見ることができるのはここだけです。

また、山のエリアに高さ数メートルのハイジのブランコ、ガーデンエリアにハンモックチェア、を設置し、のんびりと楽しめるガーデンを目指します。

さらに、当ガーデンの売りとして、借景の森づくりを進めています。2022年にヒノキなどの針葉樹400本を伐採し、代わりにヤマザクラ、ブナ、ミズナラ、トチ、ホウなどの落葉広葉樹の苗の植樹を行っています。苗木が成長するのは10年、20年と時間がかかります。私が90歳のおじいになる頃、きっとすばらしい森となっていることと思います。

最後に、京北は限界集落です。人口の50%以上が65歳以上の集落です。若者の働く場所が極めて少なく、都市部へ流出してしまうことにつながっています。私は微力ながら、当ガーデンで若い人たちを採用し、いっしょに汗をかきながら、京北地域の活性化に寄与したいと考えています。創業し、若い人を育て、事業を継承する、それが私の役割であると思っています。

以上が、プレゼンの内容です。

さて、この内容をオープンまでに準備するためには、越えなければならない課題が山積みです。昨年末には2025年4月にはオープンさせたいと考えていましたが、現段階では不可能な状況です。オープンを待っている皆さんには大変申し訳ありません。オープン目標を再び変更します。2026年4月、ミズバショウの開花とともに、ガーデンをオープンします。

ガーデンの完成度は多分、まだまだ不十分の状態でしょう。求めている人材が確保できるのかもわかりません。それでも、ガーデンをオープンし、訪れるお客様からいただく入園料で、また翌年のガーデンを充実させていきたいと考えています。走りながら考える、そのやり方をとっていこうと考えています。

では、12月の開花状況をお話ししたいと思います。冬ですので、咲いている花はほとんどありません。サザンカは12月前半までは良く咲き続けていました。今日現在は、雪にやられて、ほとんど咲いていません。

紅葉も12月上旬で終了しました。

その他、一部のバラ、一部のブッドレア、などが咲きました。

ブッドレアはなぜか黄色のみが咲き続けていました。寒さに強いのでしょう。

山のエリアの道で、冬に咲くノアザミを見つけました。

ガーデンのサンシュユに一粒だけ赤い実が残っていました。

ほんのわずか、ルドベキアタカオの花が真冬にもかかわらず残っていました。大したものです。

本日12時00分の気温は4.3℃、天気は曇りです。 今日の午後は、苗の植え付け場所の準備作業をするつもりです。本日はガーデンの仕事納めです。早めに切り上げて、帰りに修学院の和菓子屋さんに寄って、正月用のあん餅を買う予定です。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富

2024年12月1日 11月のガーデン便り 「晩秋から冬へ」

11月のガーデン便りです。

このところ京北はかなり冷え込んできました。朝晩は5℃以下まで下がっており、11月の前半で一度霜が降りました。霜が降りると、真っ先にやられるのが霜に敏感な植物たちです。アゲラタムなどはてきめんです。すぐさま葉がやられてしまい、一部が枯れた状態になってしまいました。今年はアゲラタムの種まきが遅れてしまったため、結局、満開までには至らず、ちらほら咲きで終わってしまうなと思っていた矢先、月末にまた霜が降り、アゲラタムはほぼ全滅、他にも、ダリア、アメジストセージ、ボタンクサギ、ジンジャーリリーなどの葉が霜にやられてしまいました。いよいよ冬の到来です。

今年の紅葉は9月10月の暑さのせいでかなり遅れています。ガーデンのヤマモミジの日当たりの良い場所にあるものはすでに色づいているのですが、ナンキンハゼに光を遮られていたヤマモミジは、ナンキンハゼの落葉とともにやっと色づき始めました。紅葉には太陽の光が必要です。日陰の状態ではきれいに紅葉しません。背丈の高い木の落葉によって、その木によって日陰となっていた場所に太陽光が差し込み、色づきが始まるのです。

ガーデンで最も年長のブナの木の葉っぱは、11月末で鮮やかな黄色に変わりました。感覚としては、2週間以上、ブナの紅葉が遅れているように思います。

借景の山の落葉広葉樹たちも、徐々に色を変えていき、最後は落葉していきます。皆さんは落葉の音を聞いたことはありますか? カサカサ、カサカサ、と、あちこちから落ち葉の落ちる音が聞こえるのです。不思議な感じがします。秋の虫の声はとっくに絶えています。カサカサ、カサカサ、と落ち葉の落ちる音が聞こえるのみ。時折、ガーデンを飛び回っているジョウビタキなどの野鳥のさえずりが、落ち葉の音に重なります。晩秋の森の音です。

さて、鹿の侵入の件ですが、11月5~6日の侵入を最後に、何とか落ち着きました。最後の侵入は、ガーデン北側の1.5mの高さの防獣フェンスを乗り越えて、敵は侵入してきました。北側はSIさんの別宅がある土地です。その境界のパイプとメッシュ金網を使った防獣柵と、ガーデン側の防獣フェンスとの間に、人ひとりがやっと通れるぐらいの幅のメンテナンス用通り道を作ってあるのですが、鹿のジャンプの助走距離が取れないため、こちら側からの鹿の侵入はないだろうと予測していたのです。

ところが敵は、こちらの油断をあざむくかのように、SIさんの敷地の柵を簡単に乗り越え、助走をせずに当方の1.5mのフェンスを飛び越えて、まんまとガーデン内に侵入してきました。今回の鹿は相当頭の良い鹿であることは、間違いありません。

侵入した鹿は、やっと前回の食害から回復してきたニッコウキスゲの葉を食べ、さらにギボウシ2株を見つけてその葉っぱを食べ、ガーデンの歩道にフンをして去って行ったのです。ただちに対策を行いました。高さ2mの位置と20cm下げた1.8mの位置に2本のロープを張り、鹿のジャンプによるフェンス乗り越えが簡単にできないようにしました。緊急対策であったため、支柱は園芸用のプラスチック支柱です。いずれ、鉄のイレクターパイプに変えるつもりです。対策後、今のところ鹿の侵入はありません。ただし、これから冬を迎え、鹿の食べ物はどんどん少なくなっていきます。敵は空腹に耐えきれず、また、ガーデンへの侵入を試みるに違いありません。

ところで、今秋もブナの種子を収集する必要から、10月中旬、いつもの朽木生杉(おいすぎ)のブナ原生林に行ってきました。今年の猛暑がすさまじかったため、多分、ブナの結実はないだろうなと思って行ってみたのですが、案の定、今年も大凶作でした。ブナの実はこの3年間、全く結実していません。苗づくりはあきらめるしかないか、と考えていましたが、なんと、北海道からブナの種子を偶然入手することができました。

早速、ブナの播種(はしゅ)を行いました。以前の経験では、冬の間にノネズミに種子を掘り起こされて食べられてしまい、発芽率が極端に下がっていましたので、今回は、ポットまきとし、トレイ全体を不織布で覆い、ネズミ対策に備えました。あとは、冬を乗り越えて4月の発芽を待つだけです。218粒のブナの実から、果たしてどれだけ発芽するのか、4月のお楽しみです。

では、11月の開花状況をお話ししたいと思います。晩秋となり、花の数は大変少なくなりました。 11月はサザンカが良く咲きました。今日現在もまだ咲いていますが、多少、霜にやられた感じはします。

秋バラは、大半は鹿につぼみや葉を食べられてしまいましたが、アプリコットキャンディが一輪、見事に咲いてくれました。ツルバラ芽衣は、秋は基本的には咲きませんが、こちらも一輪、咲いてくれました。

百日草はその名の通り、夏から秋にかけてずっと咲き続けていましたが、今は霜にやられて、完全に枯れてしまいました。

ボタンクサギも二番花を次々と咲かせていましたが、月末の霜で完全に葉が枯れてしまいました。

ノギクの仲間のノコンギクは11月になっても良く咲き続けましたが、もう終わりですね。

キクは2種がまだ咲いています。

ニシキギはその名の通り鮮やかに紅葉しました。

本日12時00分の気温は10.2℃、天気は晴れです。 今日の午後は、まだ植え付けできていない苗の植え付け場所の準備作業をするつもりです。順番待ちで長く待たされている苗が早く植えてよと催促しています。鹿対策に時間を取られすぎたので、苗の植え付けは12月いっぱいかかるでしょうね。

ではまた。

ブナの森ガーデンにて

小田木 一富